p>

晚上爸妈和宋奚去河边捞鱼,纪承则和我在附近散步。

“心灵创伤不容易自愈,找些事情做吧。”纪承看了我眼,说。

“我知道。”

过了整整半年,我总算是熬过了戒断反应,再也不会半夜被心绞痛醒,也不会一闭眼就想到齐全泽那冷漠的嘴脸。

仿佛他们对我而言不重要了。

我在村里教小孩子们念书,乡村教师少,基本上一个老师教好几门,我负责教孩子们数学和美术。

“老师老师,听说你是咱们村里第一个走出去的大学生诶!可以跟我们说说外面的世界吗?是不是有很大很大的飞机?”

几个小孩把我围着问问题。

“外面的世界很大,有大飞机,也有火车高铁,还有游乐场,以后认真学习就能看见了。”

说着我画了飞机、高铁、火车出来。

画到一半的时候,手机突然响了,我把画板给了孩子们让他们自己画。

5.

“你还要闹多久?齐盛要开家长会,我没空去你赶紧收拾滚回来去给他开家长会。”

齐全泽冷笑一声,居高临下的说着。

“我跟你们没关系,他不是喜欢魏锦,让魏锦去给他开。”说着我挂断了电话。

半夜齐全泽的电话又打了过来,“闹这么久,你也该消停会了吧,我已经教训过齐盛了。”

似乎我的每一个举动在他们父子看来都是愚蠢而又可笑的举动。

齐盛五岁那年,我给他看外公外婆的照片,小小的孩童眼里满是嫌弃一把把相册打翻在地。

“我才没有是个农民的外公外婆,我只有爷爷奶奶!”

齐家富了好几代,在齐家人的“教育”下,齐盛自小就对穷人有着无比强大的敌意与歧视。

“爷爷奶奶说过,只有又没用又蠢的人才当农民!聪明人才不会扒拉着那一亩三分地不放。”

我气急了朝他扬起手,却没舍得打下去。

齐盛看我

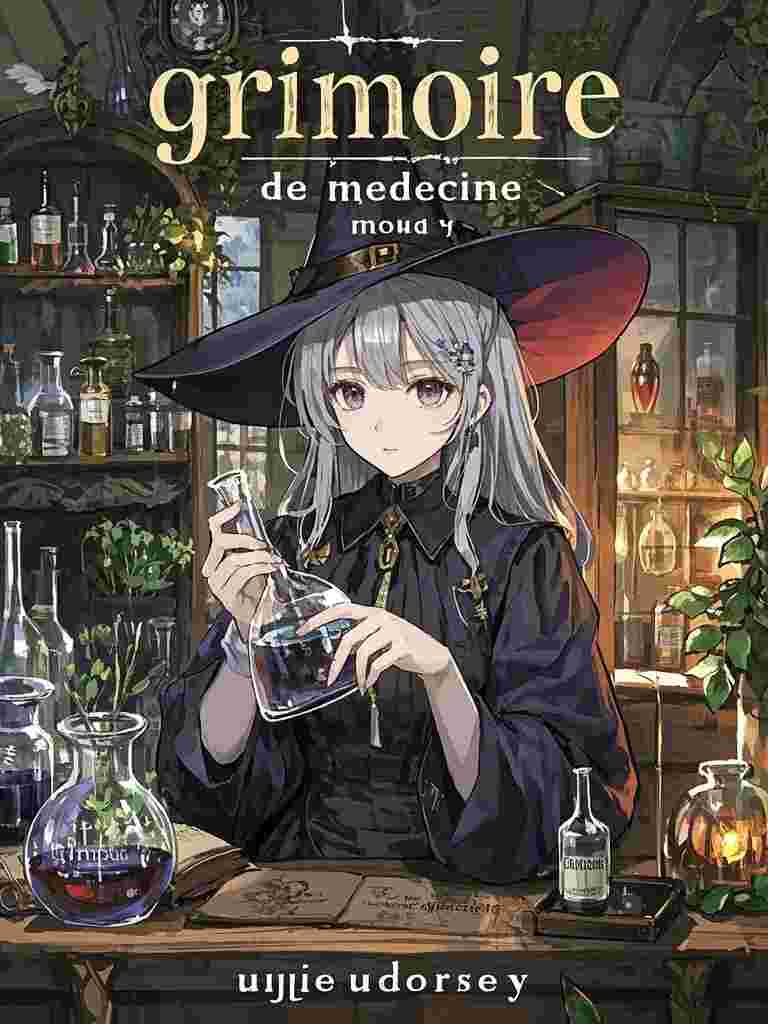

抛弃白眼狼父子后

推荐指数:10分

现代言情《抛弃白眼狼父子后》,由网络作家“长风”所著,男女主角分别是齐盛魏锦,纯净无弹窗版故事内容,跟随小编一起来阅读吧!详情介绍:因为车祸我迟到了儿子的班会。 齐盛抢过雨伞把我丢在学校独自打车回家。 等我浑身湿漉漉的赶到家想给他道歉的时候,却看见了他抱着魏锦撒娇。 “你怎么还有脸回来?!我最想的事情就是魏阿姨当我的妈妈,我最讨厌你了!” 我本想解释一下,齐盛却死死抱住魏锦,仿佛我才是那个外来者一样。 突然觉得有些倦了。 我给齐全泽打了电话:“离婚吧,孩子归你,我净身出户。” “你又在做作什么?我很忙没空陪你玩这些小把戏。” 后来他们父子才发觉我是真的不要他们了,齐盛哭着拽住我叫着妈妈。...

第4章