泪水。

“看到朵朵…就不疼了。”

他伸出手,轻轻摸了摸朵朵的头发。

朵朵小心翼翼地靠过去。

把小脸贴在他没受伤的脸颊边。

“爸爸要快点好起来…”陈锋的眼圈瞬间红了。

他闭上眼。

喉结剧烈地滚动着。

“嗯…爸爸答应你…”晚上。

朵朵被苏晴带走了。

病房里又只剩下我们。

护工打来了热水。

我拧了毛巾。

给他擦脸。

擦手。

他像个木偶一样任我摆布。

只是眼睛一直追随着我。

“月月…”在我收拾东西准备去倒水时,他忽然开口。

我停下。

“医药费…我会转给你…”他声音很轻。

“不用。

你先养好伤。”

我说。

他沉默了一下。

“下周一…”他艰难地吐出那个日期,“我…去不了…我知道。”

我端起水盆,“手续的事,等你出院再说。”

他看着我。

眼神里有什么东西亮了一下。

又迅速黯淡下去。

“你…还会来吗?”

他问,声音带着不确定的卑微。

我没回答。

端着水盆走了出去。

后面几天。

我白天上班。

下班去医院。

给他送点清淡的粥和汤。

他恢复得不算快。

脑震荡的后遗症让他经常头晕。

恶心。

但情绪还算稳定。

只是每次看到我。

眼神里都带着一种小心翼翼的探究。

和极力压抑的期待。

他不再提离婚的事。

我也不提。

我们默契地维持着一种虚假的平静。

像踩在薄冰上。

一周后。

他出院了。

头上的纱布拆了。

留下一道暗红色的疤。

在额角。

像一条丑陋的虫子。

他坚持要回我们那个家。

“还有些东西…要收拾。”

他这样解释。

我没反对。

打开门。

家里还维持着他出事前的样子。

冰冷。

空荡。

茶几上。

那份皱巴巴的离婚协议书。

还静静地躺在那里。

像一个无声的讽刺。

他走过去。

拿起那份协议。

看了一会儿。

然后。

慢慢地。

一点一点地。

把它撕成了碎片。

雪白的纸屑。

纷纷扬扬地洒落。

像一场迟来的祭奠。

他转过身。

看着我。

眼神是前所未有的清醒。

和一种近乎孤注一掷的平静。

“邹月。”

他叫我的全名。

“我们谈谈。”

我看着他额角那道疤。

点了点头。

我们在沙发上坐下。

隔着一段距离。

像谈判的双方。

“那天晚上…”他开口,声音低沉,“我是真的…想死。”

我放在膝盖上的手,微

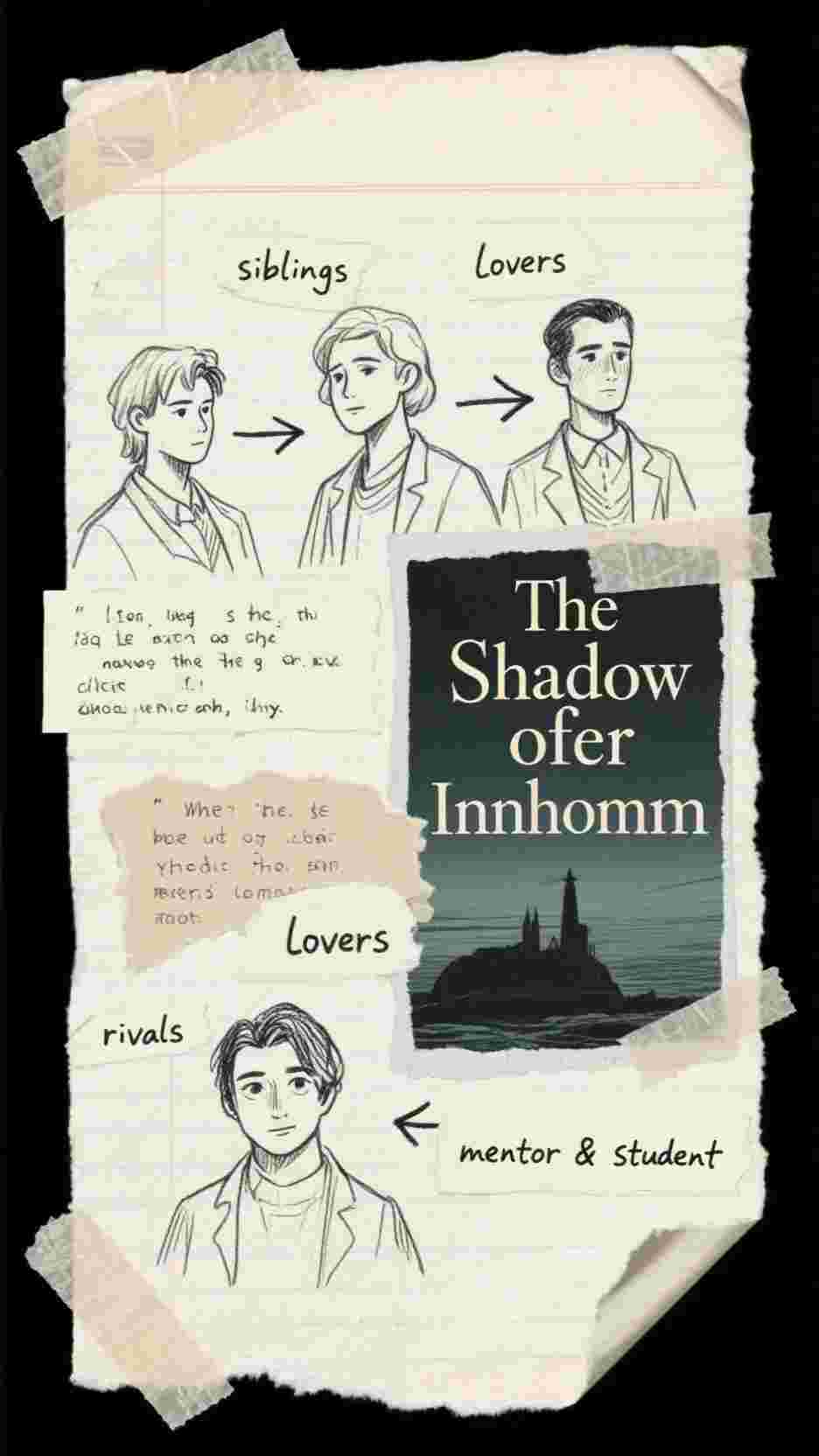

离婚前夜,前夫他后悔了番外

推荐指数:10分

无广告版本的现代言情《离婚前夜,前夫他后悔了番外》,综合评价五颗星,主人公有陈锋月月,是作者“卡里多斯”独家出品的,小说简介:我拎着菜进门。钥匙刚插进锁孔。门从里面被拉开了。陈锋站在门口。他脸上有没藏住的慌张。“今天这么早?”他声音有点干。“嗯,菜场人少。”我低头换鞋,手里装着排骨的塑料袋窸窣响。他堵在玄关。没像往常那样伸手接我手里的东西。“站这儿干嘛?”我抬头看他。他眼神躲闪了一下。“没…没什么。”他侧身让开,“刚在…找......

第15章