细看厅中人物,目光却猛地凝固!

画卷一角,被灯笼红光映得格外清晰的地方,画着一张太师椅。

椅上瘫坐着一个人!

那人身形、穿着、侧脸的轮廓……分明就是他自己!

陈砚修瞳孔骤然收缩,一股寒气从脚底板直冲天灵盖。

他发疯似的将灯笼整个掀开!

烛光猛地大亮,将那幅血画的厅堂景象完全暴露在他眼前。

画中的“他”瘫在太师椅上,头无力地歪向一侧,双眼圆睁,眼球暴突,布满血丝,凝固着极致的惊恐。

暗红的、浓稠的血,正从他怒张的口中、鼻孔、耳朵,甚至眼角汩汩涌出!

那血痕蜿蜒流下,染红了他簇新的绸衫前襟,一直淌到地上,形成一滩粘稠的、令人作呕的暗红。

整幅画弥漫着一种令人窒息的死亡气息,每一个细节都逼真得让人毛骨悚然!

“嗬——!”

陈砚修喉咙里发出一声不似人声的短促惊叫,如同被扼住了脖子。

他浑身筛糠般剧烈颤抖起来,血液瞬间冲上头顶,又在下一秒冻结成冰。

巨大的恐惧攫住了他,胃里翻江倒海。

他猛地抬起头,布满血丝的眼睛死死盯住那盘膝而坐的红衣女子,声音因极度的恐惧而扭曲变调:“那……那是什么?!

画里……画里的人……是我?!

我……我会那样死?!”

女子缓缓睁开了眼。

那双眼睛,幽深如古井,映着灯笼跳跃的红光,却没有任何情绪波动,平静得可怕。

她没有丝毫意外,仿佛早已预见了陈砚修的窥探与此刻的惊惶。

面对书生歇斯底里的质问,她苍白的脸上,竟缓缓地、极其诡异地,绽开一个冰冷的微笑。

那笑容没有温度,没有嘲讽,只有一种洞悉宿命般的漠然。

她没有回答他的问题,只是抬起手,那只曾无数次割开自己手腕的、苍白纤细的手,指向破庙深处一个昏暗的角落。

“时辰到了。”

她的声音依旧飘忽,却带着一种斩钉截铁的终结意味,如同丧钟敲响。

陈砚修被她那诡异的笑容和冰冷的三个字慑住,下意识地、僵硬地顺着她手指的方向,朝那角落望去。

那里,靠墙放着一面蒙尘的铜镜。

那是他搬离破庙时嫌笨重累赘,随手丢弃在这里的旧物。

幽红的烛光,如同被一只无形的手牵引着,恰好映亮了那面蒙尘的铜

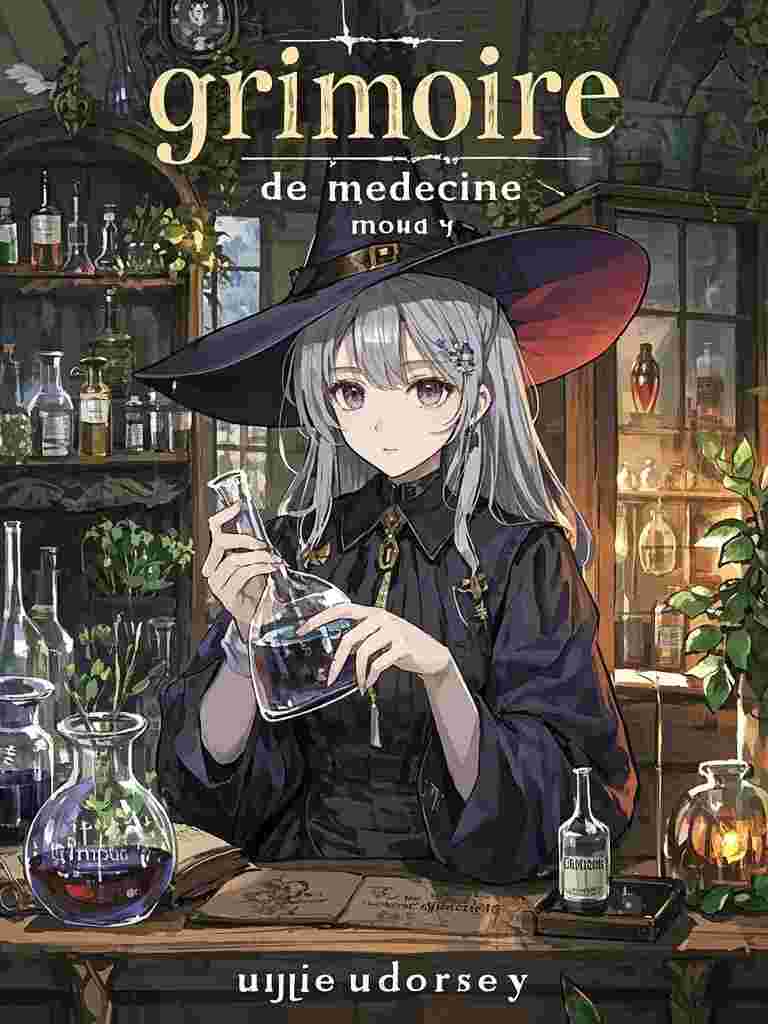

血画映命陈砚修白生宣无删减+无广告

推荐指数:10分

现代言情《血画映命陈砚修白生宣无删减+无广告》,是小编非常喜欢的一篇现代言情,代表人物分别是陈砚修白生宣,作者“在月球很想你”精心编著的一部言情作品,作品无广告版简介:1 血绘诡灯书生穷途末路,遇一女子愿以血作画换取金银。她每夜割腕滴血入灯,绘出精美画卷,次日便能换来真金白银。书生被富贵迷眼,却不知女子所绘皆是他的未来。那夜他偷看画卷,竟见画中自己七窍流血、暴毙而亡。他颤抖着质问女子,女子微笑指向角落铜镜:“时辰到了。”书生望向镜中,惊觉自己早已七窍流血,与画中死......

第5章