只有他自己知道,在那个瞬间,当无边无际的黑暗和虚无感彻底淹没他时,他甚至没有力气去“意外”,只剩下一种解脱般的……放弃。

如果……如果当时自己也被这样判定……谢必安猛地闭上眼,用力甩了甩头,试图驱散这令人作呕的联想。

后背的寒意却更深了,仿佛有无数双冰冷的手正从地狱深处伸出来,要将他拖拽下去。

他下意识地裹紧了身上那件同样散发着陈腐气息的灰布袍子,却感觉不到丝毫暖意。

他重新低下头,强迫自己的目光落回那沉重的生死簿上。

笔尖蘸了蘸砚台里同样暗沉粘稠的“墨”,带着一种近乎自虐的麻木,继续往下抄。

笔尖划过纸面的沙沙声,再次成为这无边寂静里唯一的声响,单调而绝望。

不知又过了多久,也许是一炷香,也许是一个时辰,也许……是永恒中的一瞬。

他的手指无意识地翻过一页。

指尖拂过纸面,一个名字毫无预兆地跳入眼帘。

柳阿沅。

三个字,像三颗滚烫的星子,瞬间灼穿了他凝固的麻木和冰冷的恐惧。

时间在这一刻被无形的力量粗暴地按下了暂停键。

谢必安整个人僵住了,仿佛被一道无形的惊雷劈中,连那豆大的油灯火苗都似乎在他凝固的瞳孔里停止了跳动。

柳阿沅。

这个名字。

这个名字!

一股巨大的、混杂着难以置信和某种尖锐痛楚的洪流,轰然冲垮了他好不容易建立起的麻木堤坝。

他的指尖剧烈地颤抖起来,几乎握不住那支轻飘飘的判官笔。

呼吸变得异常困难,每一次吸气都像是在吞咽滚烫的沙砾。

视线死死地钉在那三个字上,仿佛要将它们从纸页上抠下来。

下方,那行朱砂写就的判词,猩红得刺眼,每一个字都像一把烧红的匕首,狠狠捅进他的魂体:“阳寿二十,自戕投河,悖逆天常,罪无可恕。

判:入畜生道,十世为鱼,钩穿网破,永无轮回!”

“投河……自戕……十世为鱼……”谢必安无声地翕动着嘴唇,反复咀嚼着这几个字,每一个音节都带着血淋淋的铁锈味。

不可能!

这绝不可能!

记忆的闸门被这个名字猛烈地撞开,汹涌的洪流瞬间将他淹没。

<那是个同样冰冷的凌晨,城市尚未苏醒。

他像个游魂,拖着

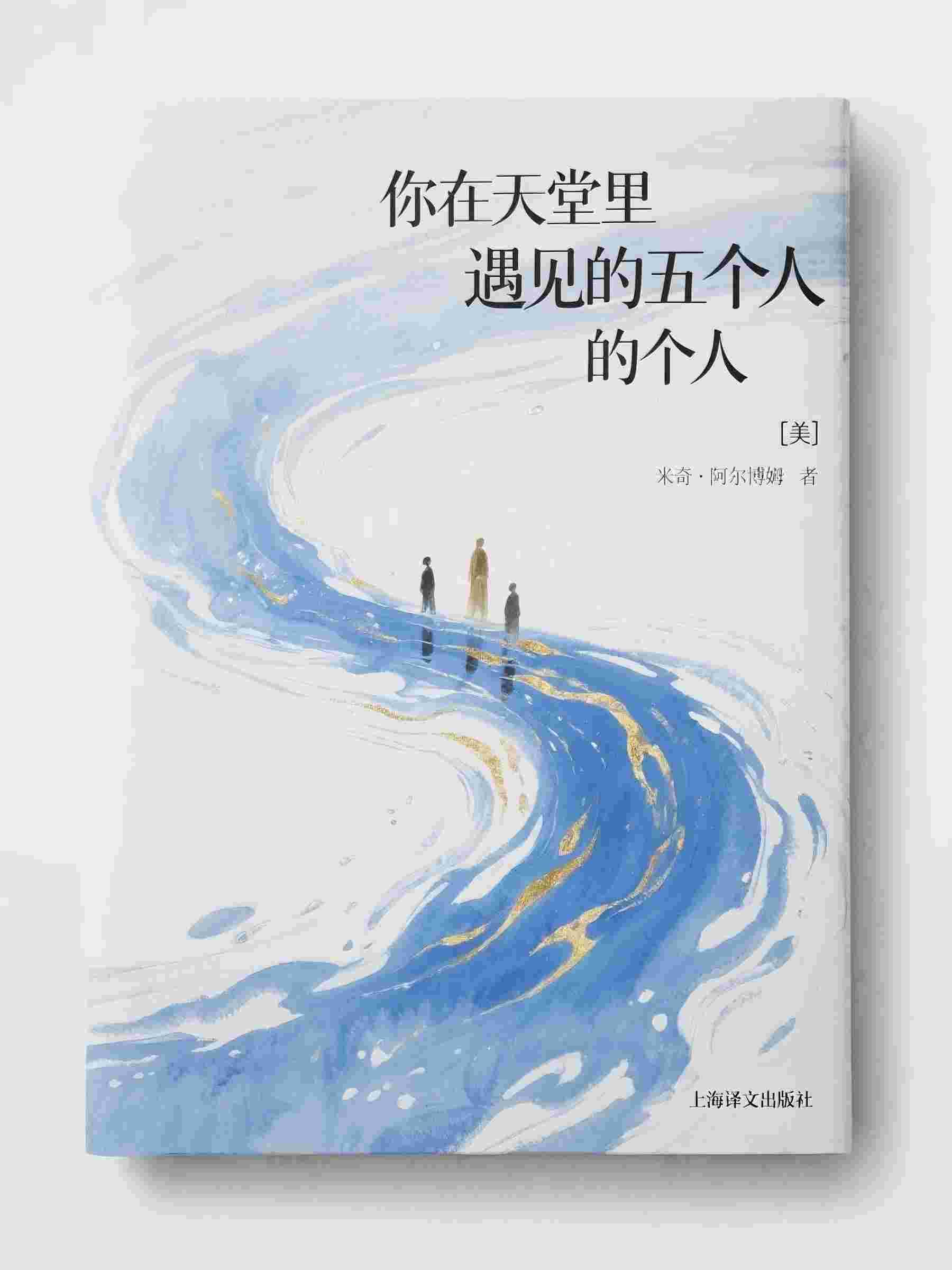

阎王:谁改了本座亲自勾的魂!谢必安柳阿沅后续+全文

推荐指数:10分

谢必安柳阿沅是现代言情《阎王:谁改了本座亲自勾的魂!谢必安柳阿沅后续+全文》中的主要人物,梗概:谢必安猝死穿进地府,成了阎王殿的007社畜。每天抄生死簿抄到指甲渗血墨,发现所有自杀者都判入畜生道。直到他看见柳阿沅的名字——那个在他企图自杀时递过热牛奶的女孩。“阳寿未尽,误判自戕。”他颤抖着改掉判词。青铜灯骤然大亮,整个阎王殿警报轰鸣。阎罗王掀翻桌案,朱砂溅上他苍白的脸。“你改她命格?”暴怒的声......

第3章