是仿品,却故意不戳破,就是为了让走私团伙一直盯着这个“诱饵”。

而父亲当年把仿品放进博物馆,或许也是和苏曼、和顾长风师徒达成了默契。

离开敦煌前,林砚给父亲打了个电话,说想把真玉佩捐给博物馆。

父亲在那头沉默了很久,说:“你妈当年总念叨,好东西不该藏着,该让更多人看见。”

捐赠仪式那天,林砚站在聚光灯下,手里捧着那块历经沧桑的玉佩。

记者们的提问像潮水般涌来,她却想起顾小满说的最后一句话:“我们造赝品,是为了让真品活下去。”

就像苏曼当年放火,不是为了销毁证据,是为了让真相在灰烬里等风来。

仪式结束后,一个戴金丝眼镜的男人拦住她,递来一张名片——是国家博物馆的馆长。

“十年前,是你母亲匿名给我们寄了日军掠夺文物的清单,”馆长的声音很轻,“我们等这一天,等了太久。

林砚看着馆长转身的背影,突然觉得阳光落在身上格外暖。

她摸了摸口袋里那个铁皮药盒,里面的锁阳晒得很干,像一段被小心收藏的时光。

捐赠仪式后的第三个月,林砚收到了一封来自日本的邮件,发件人是位名叫松本裕太的历史学者。

邮件里附了几张老照片,背景是1943年的北平某仓库,照片中央堆放着数十箱文物,其中一个木箱上,赫然印着和青鸾玉佩仿品上相同的火漆印。

“这些是我在整理祖父遗物时发现的,”松本裕太在邮件里写道,“我的祖父曾是日军随军翻译,他的日记里提到过一批‘永远不能公开’的中国文物,还提到一个叫‘苏曼’的中国女人,说她‘像扑火的蝶,明知危险却偏要撞进来’。”

林砚的心猛地一缩。

她立刻回复邮件,希望能看到那本日记的原文。

三天后,松本裕太带着日记来到中国,在一家临窗的咖啡馆里,将泛黄的线装本推到她面前。

日记里的字迹潦草而急促,记录着1943年的某个深夜:“那个穿蓝布旗袍的女人又来了,说要赎回仓库里的壁画。

她手里拿着块青鸾玉佩,说能换十箱文物。

队长说她疯了,可我看到她袖口藏着的刀——她根本没打算活着走。”

后面几页被水浸过,字迹模糊,只勉强能辨认出:“火

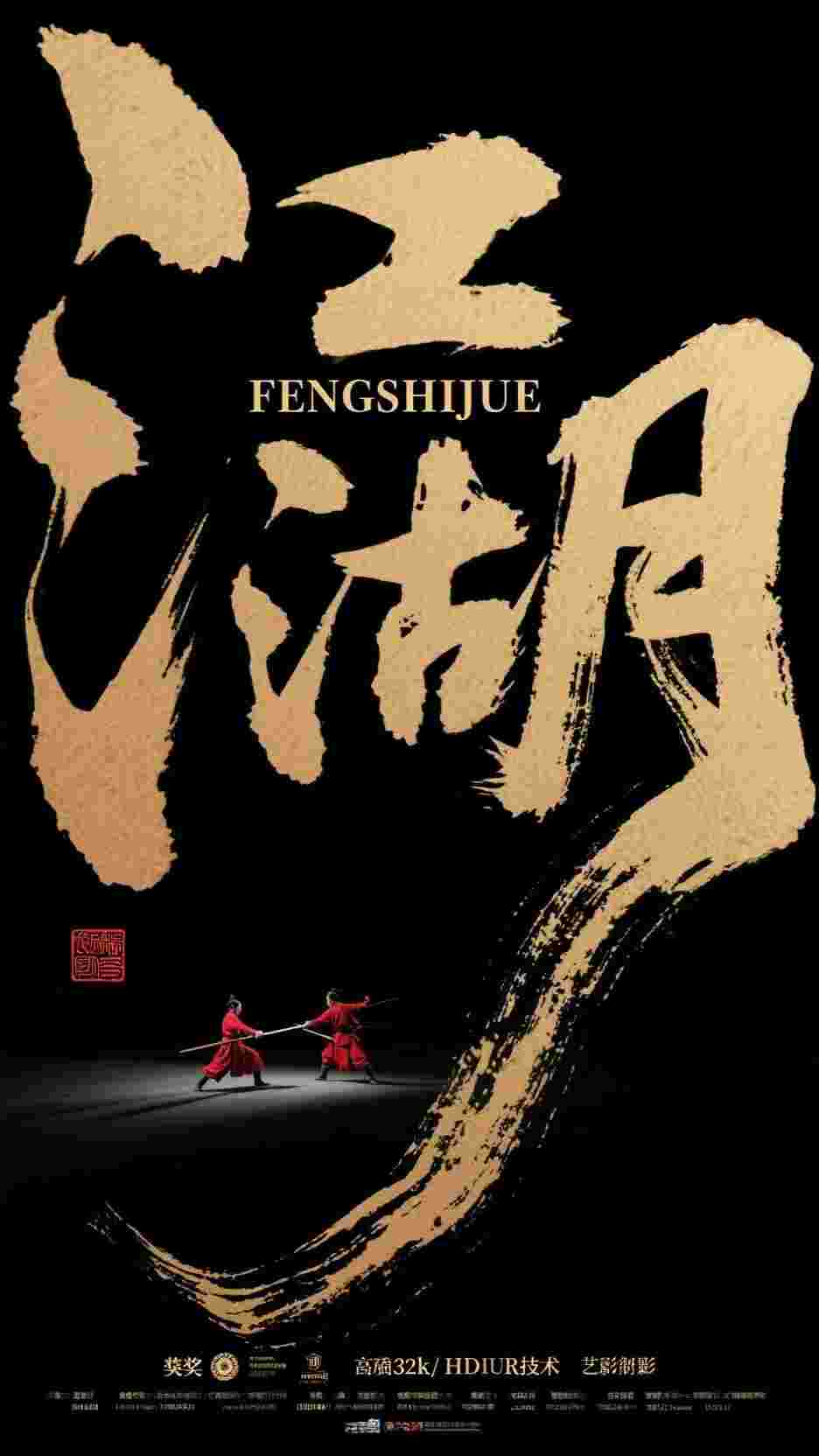

风衔玉苏曼林砚无删减+无广告

推荐指数:10分

小说《风衔玉苏曼林砚无删减+无广告》,超级好看的现代言情,主角是苏曼林砚,是著名作者“剑客考拉”打造的,故事梗概:十年前那场火灾发生在老城区的一栋旧楼里,当时官方结论是电路老化引发意外,只有一个无人认领的遇难者,被葬在城郊的公益墓地。而那封匿名信里,除了提到“遇难者是你的姨妈苏曼”,还夹着半张褪色的老照片——照片上年轻的女人抱着个婴儿,背景正是那栋烧毁的旧楼。林砚的母亲早逝,父亲对此事绝口不提,甚至家里找不到任......

第5章