用清隽的篆书刻着两个字:长卿。

她的心猛地一跳。

“我……我自己刻的。”

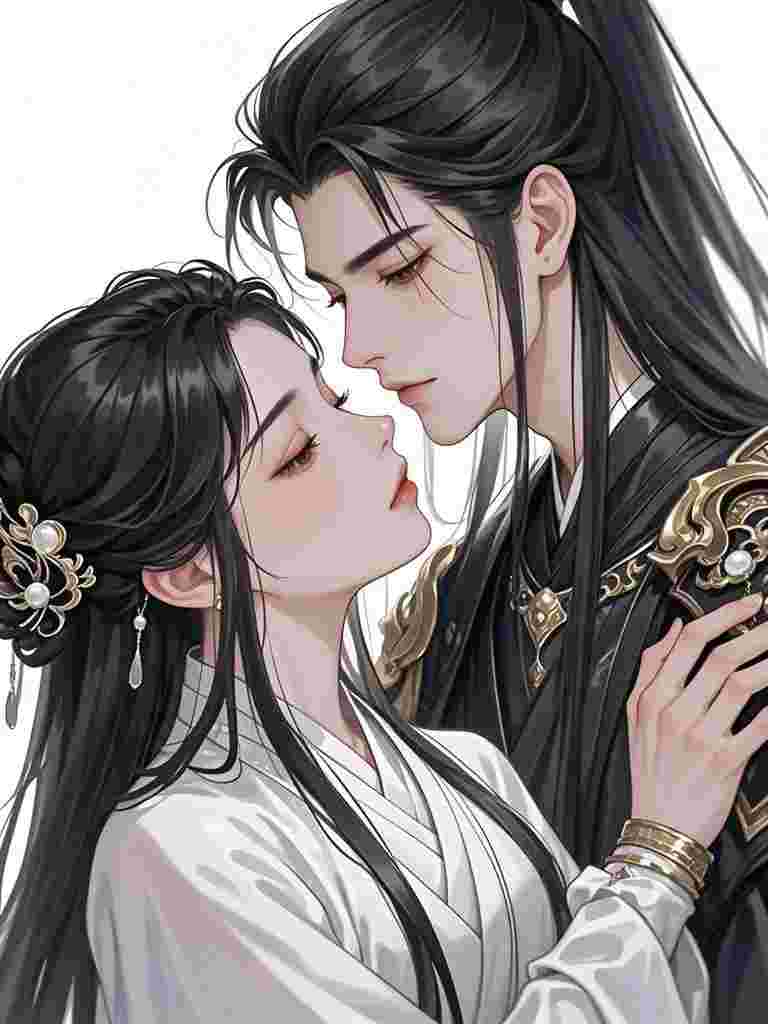

周暮白的声音更低了,带着窘迫,“听说沈小姐学成归来,想着……或许用得着……”长卿摩挲着那枚印章,石料的微凉沁入指尖,却仿佛有什么东西烫着了心口。

她抬起头,看着眼前这个连表达感谢都如此笨拙又真诚的男人,轻声道:“我很喜欢,谢谢。”

那一刻,她清楚地看到周暮白眼中骤然亮起的光彩,虽然转瞬即逝,却被她牢牢捕捉。

(四)自那以后,两人之间仿佛有了一种无言的默契。

长卿去图书馆的次数多了起来。

十次里,倒有七八次能“偶遇”周暮白。

有时是探讨一些问题,有时只是各自安静地看书,偶尔抬头,目光相遇,便飞快地避开,空气中弥漫着一种微妙而悸动的张力。

他会在她看书的间隙,默默递上一杯刚沏好的、温度恰好的清茶;她会在他埋头书卷时,悄悄将一碟图书馆供应的、他绝不会主动去拿的精巧点心推到他手边。

他们聊诗词,聊历史,聊中西见闻,聊那些无法对旁人言说的理想与困惑。

长卿发现,周暮白虽身处困顿,却胸有丘壑,对时局、对人生都有着自己独立而深刻的思考,与顾少霆那种浮于表面的夸夸其谈截然不同。

和他交谈,让她感到前所未有的心灵契合与平静。

然而,他们也都清醒地意识到横亘在两人之间的巨大鸿沟。

所以,发乎情,止乎礼。

最逾矩的举动,也不过是一次下楼梯时,他下意识地虚扶了一下她的手臂,指尖甚至未曾真正触碰到她的衣袖,却让两人的心跳都漏了数拍。

这份隐秘的、无法言说的情愫,在暗处悄然滋生,像藤蔓般缠绕着两颗孤独的心。

纸终究包不住火。

沈世钧首先察觉了女儿的异样。

她推脱各种社交活动的次数越来越多,时常一个人出门,归来时眉眼间带着一种难以言喻的、轻盈的光彩,这光彩却从未在对顾少霆时出现过。

一番查探,长卿与周暮白在图书馆的数次会面便被报到了沈世钧面前。

“糊涂!”

沈世钧在书房里大发雷霆,将一套昂贵的紫砂茶具摔得粉碎,“我沈世钧的女儿,怎能和一个穷酸文书搅和在一起!

简直是自降身份,辱

暮色长庚:全章+后续

推荐指数:10分

《暮色长庚:全章+后续》是作者 “蜉蝣兮”的倾心著作,长卿沈世钧是小说中的主角,内容概括:(一)民国二十二年,秋,苏城。暮色四合,华灯初上,沈家花园里的晚宴正到酣处。琉璃盏碰撞出清脆的声响,西装革履的绅士与旗袍婀娜的淑女们言笑晏晏,空气里弥漫着酒香、花香与淡淡的脂粉气。这是苏城纺织巨贾沈世钧为独女沈长卿举办的归国洗尘宴。沈长卿站在二楼的廊柱旁,一身月牙白绣银线玉兰的旗袍,衬得她身段愈发纤......

第5章