个早已没有必要的谎言。

最终,因为没有确凿的“反革命”证据,她得以恢复工作,但被调离重要岗位,不能再接触外文资料。

陈建华也因为她的问题受到影响,从编辑部主任降为普通编辑。

那天晚上,陈建华沉默地抽了整整一包烟后,对她说:“把那些信烧了吧,为了雪儿,也为了我们这个家。”

林薇如没有争辩。

她取出檀木匣子,当着他的面,将炉火生得旺旺的。

然后她一封一封地取出信件,凝视片刻,投入火中。

纸张在火焰中卷曲、变黑,最终化为灰烬。

七十多封信,承载着五年的情感交流,在短短半小时内消失殆尽。

最后一封信投入火中时,林薇如感到心口一阵剧痛,仿佛有什么重要的部分也随之死去了。

陈建华松了口气,拍拍她的肩,“这样就好,向前看。”

他不知道的是,林薇如早已悄悄地将所有信件手抄了一份,藏在老宅地板下的暗格中。

烧掉的只是原件,那些话语和情感,早已深深烙印在她的心中。

1966年,文化大革命开始。

出版社停止运作,陈建华被下放到干校劳动,林薇如也被安排到街道工厂做工人。

女儿陈雪已经十四岁,在学校里积极参加红卫兵活动。

一天,陈雪带着一群同学回到家中,开始“破四旧”。

他们翻箱倒柜,寻找一切“封建残余”和“资产阶级毒草”。

当几个孩子试图撬开老宅卧室的地板时,林薇如冲了进去,厉声制止:“这里什么都没有!

全部给我出去!”

从未见过母亲如此严厉的陈雪愣住了,带着同学们悻悻离去。

那天晚上,林薇如偷偷取出地板下的手抄信件,将它们重新包好,埋在了后院的无花果树下。

岁月如梭,动荡的年代终于过去。

改革开放后,陈建华平反回到出版社,但身体已在多年的劳动中垮掉,1990年因病去世。

女儿陈雪结婚生子,1992年随丈夫移居加拿大。

林薇如退休后独自居住在那栋老宅里。

时代飞速变化,周围的老房子陆续被拆除,建起高楼大厦。

只有她那栋小楼,因为被列为历史保护建筑,得以幸存。

2000年春天,七十七岁的林薇如做了一个决定:她要将那段尘封的往事写下来。

不是为自己,而是为那

跨越半个世纪的爱全章+后续

推荐指数:10分

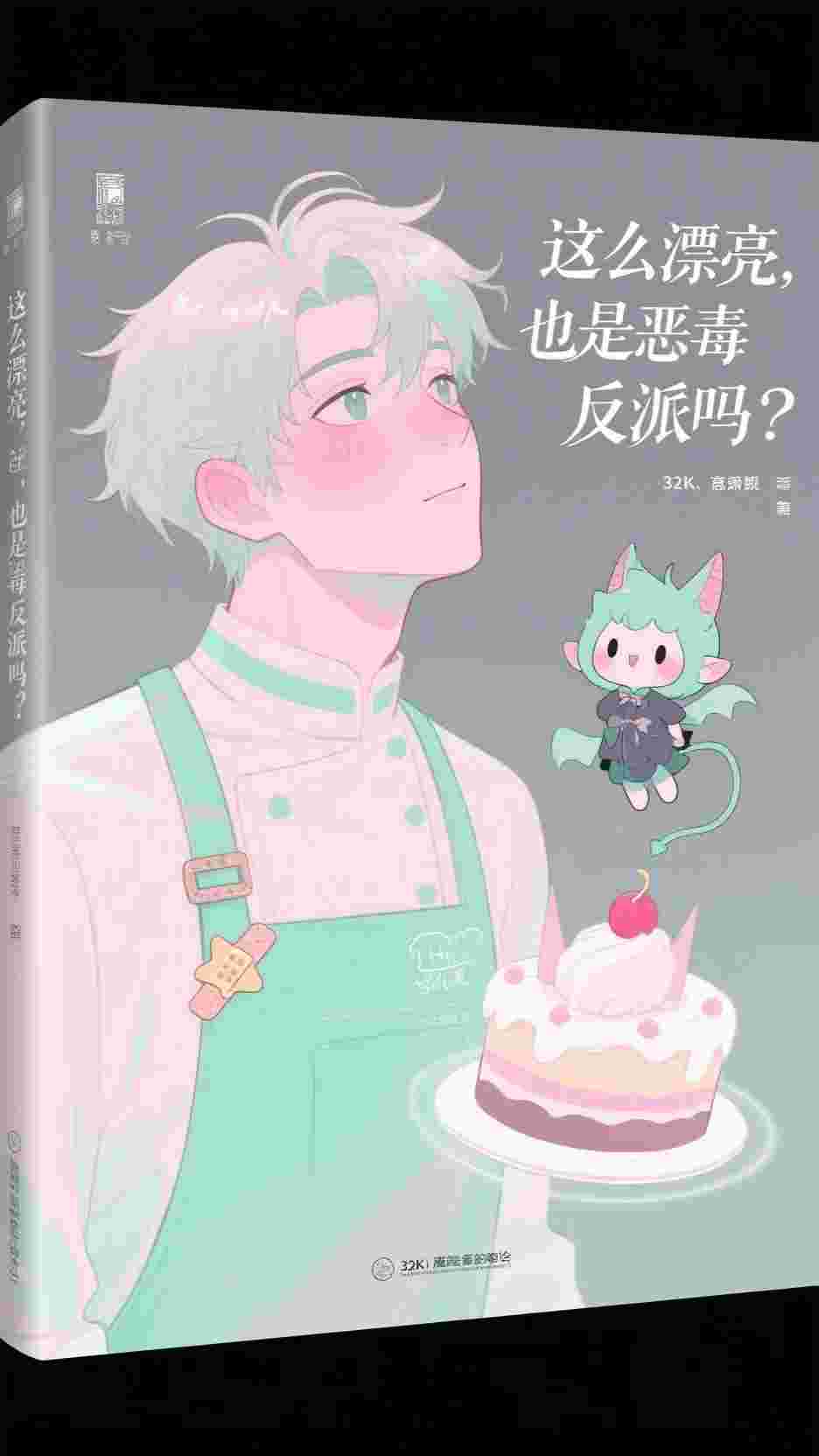

《跨越半个世纪的爱全章+后续》是难得一见的高质量好文,苏晚雪莱是作者“青龙凡泽”笔下的关键人物,精彩桥段值得一看:楔子苏晚整理祖母遗物时,发现一个褪色的檀木匣,里面整齐叠放着七十多封信件,最上面是一张1947年的旧报纸,头版刊登着一则寻人启事:“寻找在图书馆借《雪莱诗选》的姑娘。周三下午三点,和平咖啡馆等你。——沈”她翻开最上面一封信,泛黄的信纸上是一手漂亮的钢笔字:“致不知名的姑娘,今天在图书馆,我看见你坐在......

第10章