背脊上,闻到尘土味儿和男人微微的汗气,心里升起一股绝处逢生的甜。

然而,一脚踏进云生在林溪村那个逼仄的泥坯小院,这点甜顷刻粉碎。

院子里晾衣绳上,挂着女人的花布褂子和灰粗布裤子,刺目得很。

一个挺着大肚子的妇人端着木盆从灶间晃出来,蜡黄的脸上没有半分波澜。

“哟,这个瞅着比你去年领回来的卖花女强点儿。”

她把洗衣的棒槌哐当扔进盆里,溅起的水花打在锦绣脸上,“我是他媳妇翠姑。”

妇人朝灶膛努努嘴,“柴火不多了,等着烧呢。”

锦绣僵在天井当间,包袱从手上滑落。

云生脸上扯出一个极其难看的笑,弯腰去捡包袱:“路上…路上累坏了吧?

先进屋坐,喝口水…”话音未落,里屋爆出娃娃撕心裂肺的哭嚎。

“你是聋了吗?

你儿子在哭!”

翠姑把个哭得上气不接下气的约摸一岁大的婴孩儿猛地塞进云生怀里,突然扭过头,眼睛像锥子似的扎在锦绣惨白的脸上,“东头老封家,封二,刚殁了老娘。

他家冷得跟冰窖似的,正缺个能生火捂被窝的人。”

回头看着云生,目光像沁了毒:“别怪我不给你留余地。”

第二天风雪更紧,刮在人脸上像小刀子割。

云生捧着那个几乎没打开过的包袱,睫毛上结着白霜:“封二…封二哥人…人老实…他应了给落户口…”锦绣死死盯着他腰间那个靛蓝色的旧香囊——两天前,她还在歇脚的破庙里,把自己攒的干菊花瓣小心塞进去,想着桂花油味太俗,菊花的清苦能盖一盖。

<院门口,那个叫封二的老男人裹着件露出黑黢黢棉絮的破棉袄,脸上的褶子如刀刻斧凿一般深,浑浊的目光像打量牲口似的在她身上剐。

“老子花了三担红薯干!

又不是白捡的!”

当夜,封二带着一身劣质烧刀子的酒气和牲口棚的膻臊气压上来时,剧痛让锦绣眼前发黑。

她睁大眼睛,屋顶漏着风,月光正好从破瓦洞里漏下来,惨白冰冷的一小块。

那人唱戏声音仿佛还在耳边响。

她想,戏文里唱的佳人才子私奔路,走到她这儿,成了个现世报应的笑话。

没几天,云生离开了林溪村,说是又搭上了别的戏班。

这次,他还带走了翠姑。

开春冰化,林溪

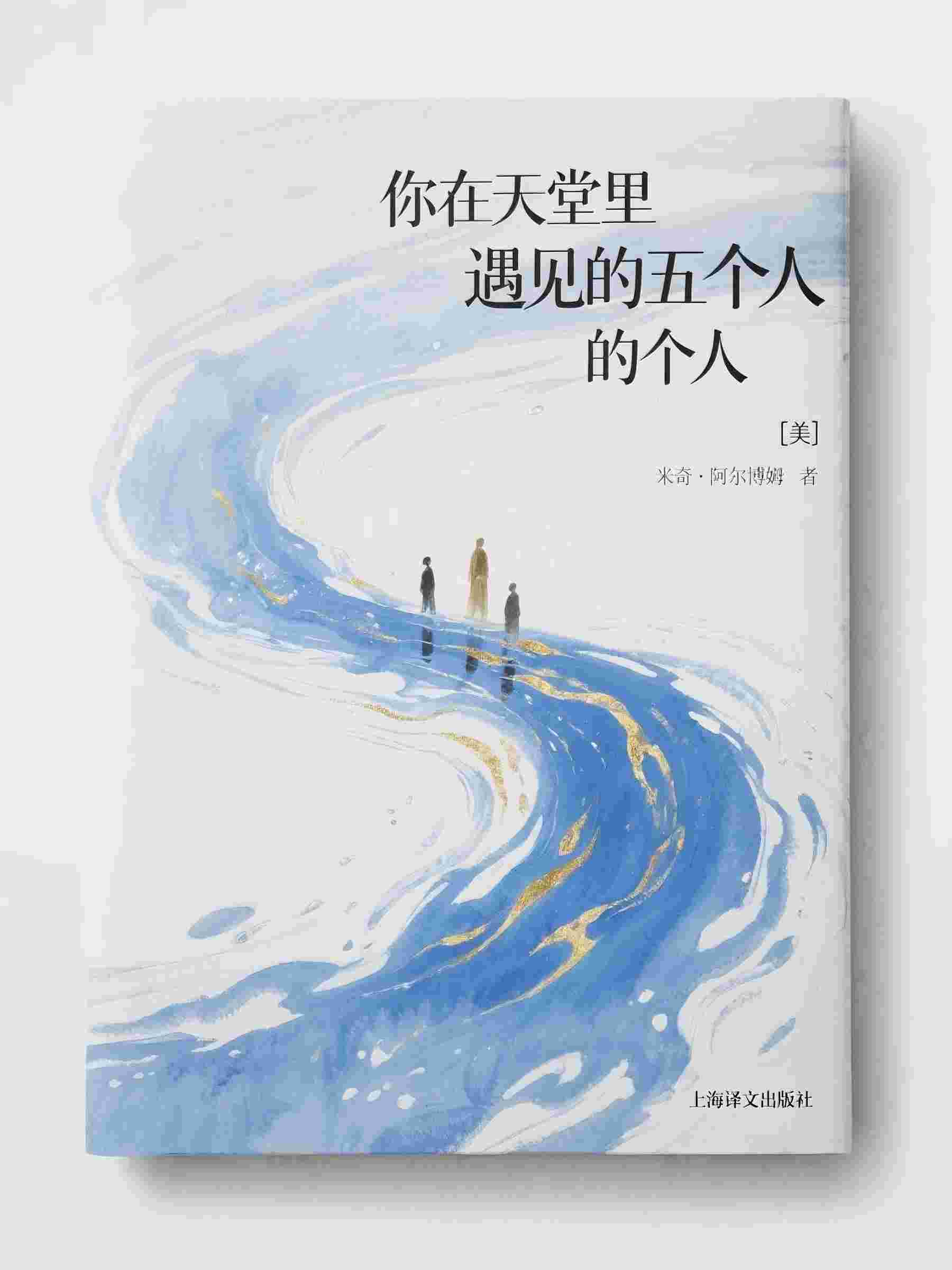

她奔光而去,却焚尽自己招娣王招娣:番外+无删减版

推荐指数:10分

完整版现代言情《她奔光而去,却焚尽自己招娣王招娣:番外+无删减版》,此文也受到了多方面的关注,可见网络热度颇高!主角有招娣王招娣,由作者“申若鱼”精心编写完成,简介如下:大雪封山的腊月里,七十多岁的锦绣蜷在土炕上,窗外的北风抽打着破败的窗棂,发出声声凄厉的呜咽。炭盆里最后一点火星熄灭了,她干枯的手指无意识地在粗布被面上划着,仿佛在计算着这漫长又短暂的一生。十四岁那年,也是这样的风雪天,锦绣彼时还叫王招娣,抱着父亲的灵位跪在村口。火光映着母亲灰败的脸:“妮儿,往后就剩......

第3章