来,五颜六色的糖纸在月光下闪着光,像突然炸开了一场烟花。

他拿起一只最旧的红糖纸鹤,指尖摸着上面歪歪扭扭的折痕,突然就红了眼眶。

“这是……你送我的第一颗糖的糖纸。”

沈念说,“那天你选了白巧克力给我,今天我把所有的甜都给你。”

他又把破罐头递过去:“这个也给你。

里面有张纸条,是我想了很久才写的。”

另一个“沈念”没说话,只是抱着两个罐子,把脸埋在千纸鹤里。

沈念能听见他压抑的哭声,像当年自己含着奶糖掉眼泪时一样,又涩又暖。

“对了,”沈念忽然想起什么,从口袋里掏出颗糖,塞进对方手里,“今天的糖,忘给你了。”

是橘子味的,糖纸在黑暗里亮得像颗小太阳。

5沈念把两个罐子交给另一个自己的那天晚上,脑海里的电子音突然响了。

“检测到目标沈念人生轨迹修正完成:考入大学,无暴力倾向,形成正向价值观。”

系统的声音似乎比以前柔和了些,“检测到其通过自我认知与双向羁绊实现成长,符合自我救赎判定标准。”

林砚正在病床上翻着学生们寄来的信,闻言笑了笑。

窗外的阳光落在信纸上,把孩子们歪歪扭扭的字迹照得发亮——有个叫小花的女孩画了幅画,画里的她站在教室门口,身后跟着一群举着野花的孩子。

“任务完成,奖励发放:宿主身体健康恢复至正常水平。”

电子音顿了顿,补充道,“基于宿主执行方案,系统数据库已更新救赎定义:非外力干预,而是引导个体发现自身成长力。”

林砚低头,摸着抽屉里那串发黑的山楂项链。

石头去年来看过她,说瓦窑坪通了公路,孩子们能坐校车去镇上上学了;那个瘸腿的小姑娘成了县医院的护士,专门负责下乡义诊。

“我该回去了。”

她轻声说,不是对系统,是对自己说。

出院那天,她没回城里的家,直接买了去大山的车票。

背包里装着新的教案,还有一包奶糖——是她特意买的,和当年给沈念的那种一模一样。

车窗外的风景渐渐变得熟悉,土路变成了柏油路,土坯房变成了亮堂的砖房,可空气里的柴火香和野花香,还是和二十年前一样。

村口的老槐树还在,树下站着

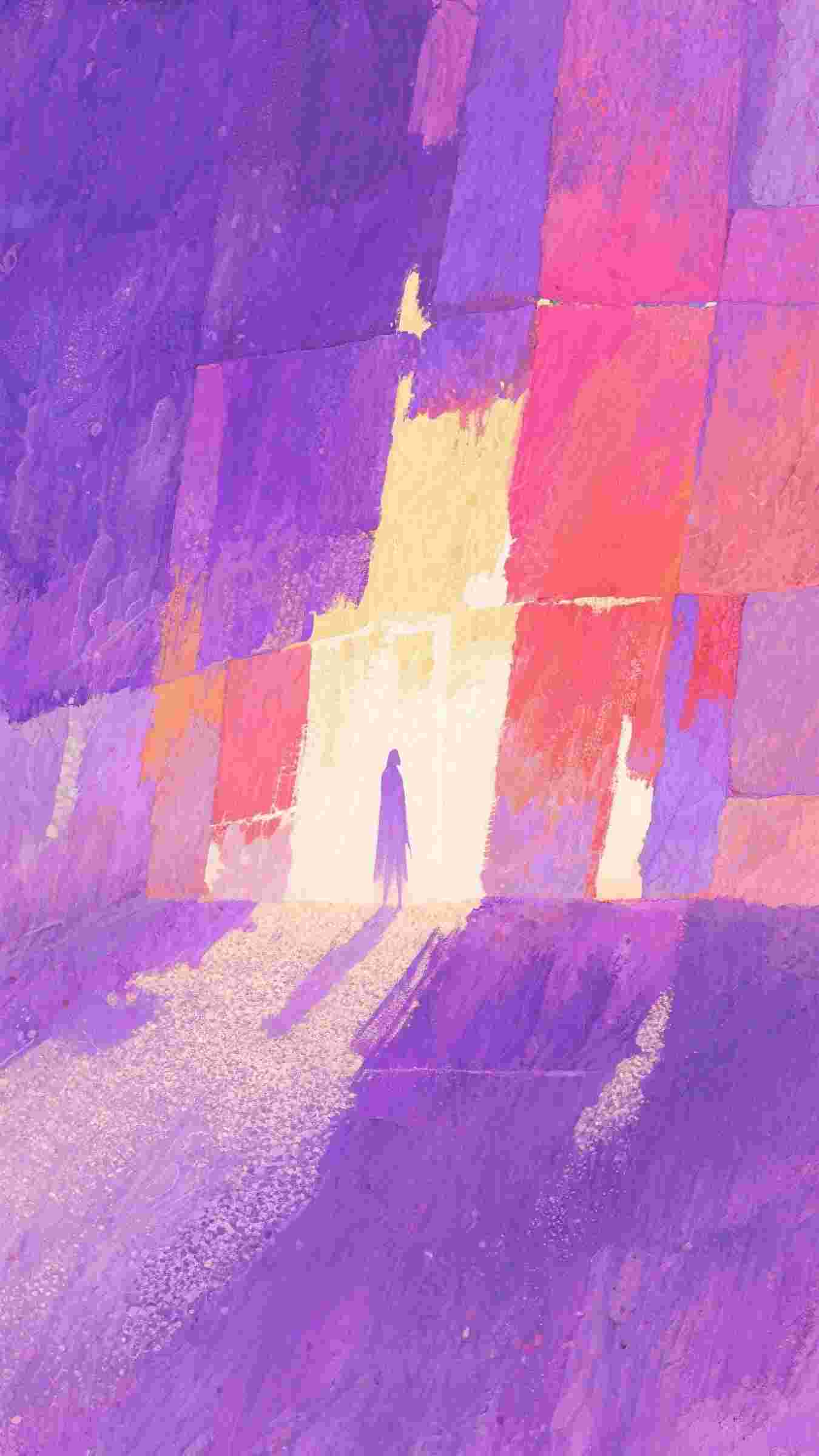

救赎是会发芽的糖:结局+番外

推荐指数:10分

《救赎是会发芽的糖:结局+番外》中有很多细节处的设计都非常的出彩,通过此我们也可以看出“鹅鹅大王宣你鸭”的创作能力,可以将林砚林慧等人描绘的如此鲜活,以下是《救赎是会发芽的糖:结局+番外》内容介绍:[我叫林砚是一个攻略者,同时也是一位乡村支教的老师,在我生命结束的最后一刻,我想告诉大家救赎从不是谁拉谁上岸。不过是有人递过糖纸,有人接过勇气,把自己攒的甜,分给下一个需要的人]1林砚最后失去意识前,眼前晃过的不是医院的白墙,而是二十年前大山里的夕阳。那时候她才八岁,扎着羊角辫,跟着妈妈林慧来到这座......

第11章