屋。

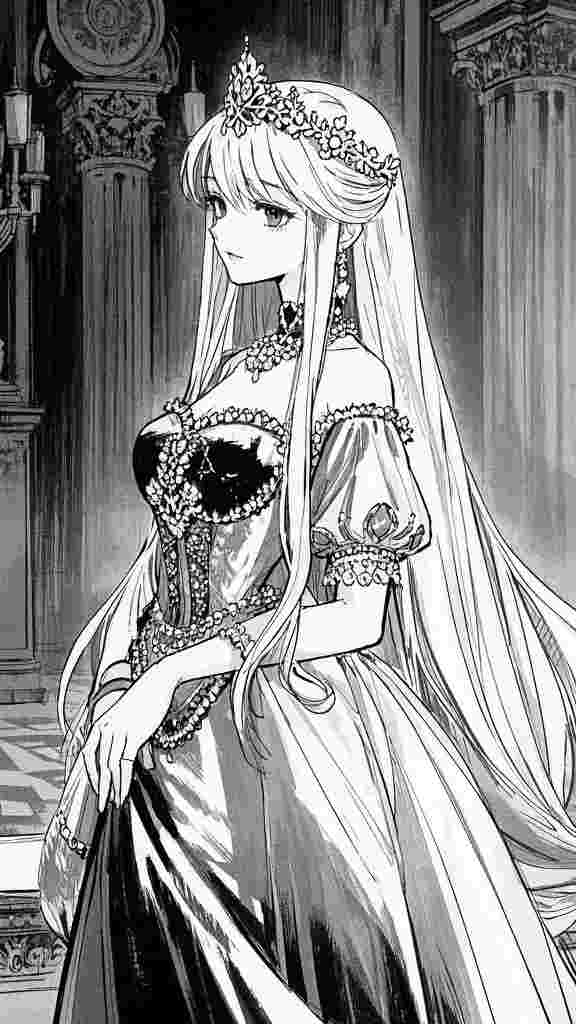

孙子谦正守在母亲床前。

孙进士的妻子,在经历了丈夫惨死、幼子夭折、长子退婚无望、贫病交加的漫长折磨后,早已是风中残烛。

当孙子谦在她耳边,用平静得没有一丝波澜的声音,低声诉说着“陈家败了,陈富贵死了,陈荷花失踪了,陈夫人死了,陈家彻底完了”时,她那浑浊的、几乎失去焦距的眼睛里,竟然极其缓慢地、极其微弱地,亮起了一丝奇异的光芒。

那光芒里,没有悲伤,没有怜悯,只有一种近乎解脱的释然,和一丝难以言喻的……快慰?

她枯槁的手,用尽最后一丝力气,极其轻微地,反握了一下孙子谦的手。

然后,那眼中微弱的光芒如同燃尽的烛火,悄然熄灭。

她布满皱纹的嘴角,似乎极其艰难地,向上弯起了一个微不可察的弧度,便彻底归于沉寂。

孙子谦握着母亲那迅速冰冷下去的手,坐在昏暗的床前。

屋外,是暮春时节,虫鸣唧唧。

屋内,一片死寂。

他看着母亲脸上那凝固的、似笑非笑的表情,先是觉得心头那块压了十四年的巨石轰然粉碎,一股难以言喻的、冰冷的快意直冲头顶。

他咧开嘴,无声地笑了起来,肩膀剧烈地耸动。

笑着笑着,滚烫的泪水却如同决堤的洪水,汹涌而出,瞬间爬满了那张年轻却布满风霜的脸庞。

母亲没了。

弟弟早夭。

父亲含冤十四载。

家徒四壁,孑然一身。

所有的苦难,所有的根源,都随着陈家的彻底败亡,落下了帷幕。

可这迟来的“公道”,又用什么来填补这十四年被彻底碾碎的人生?

他笑了很久,哭得无声,却撕心裂肺。

直到眼泪流干,只剩下一种深入骨髓的空茫和疲惫。

第二天,天刚蒙蒙亮。

孙子谦换上了一身最干净的粗布衣裳,用冰冷的井水洗净了脸。

他将家里仅有的几件破旧家具和一点口粮,送给了隔壁同样穷困但曾接济过他们孤儿寡母的老邻居。

“张伯,我走了。

这屋子……劳您看着点。”

他只说了这一句,便背起一个同样洗得发白、打满补丁的小包袱,里面只有两件换洗衣物和那张早已褪色发黄、承载着所有悲剧源头的娃娃亲庚帖。

他没有回头看一眼那间承载了半生苦难的破屋,也没有去父亲那荒草丛生的衣冠冢前

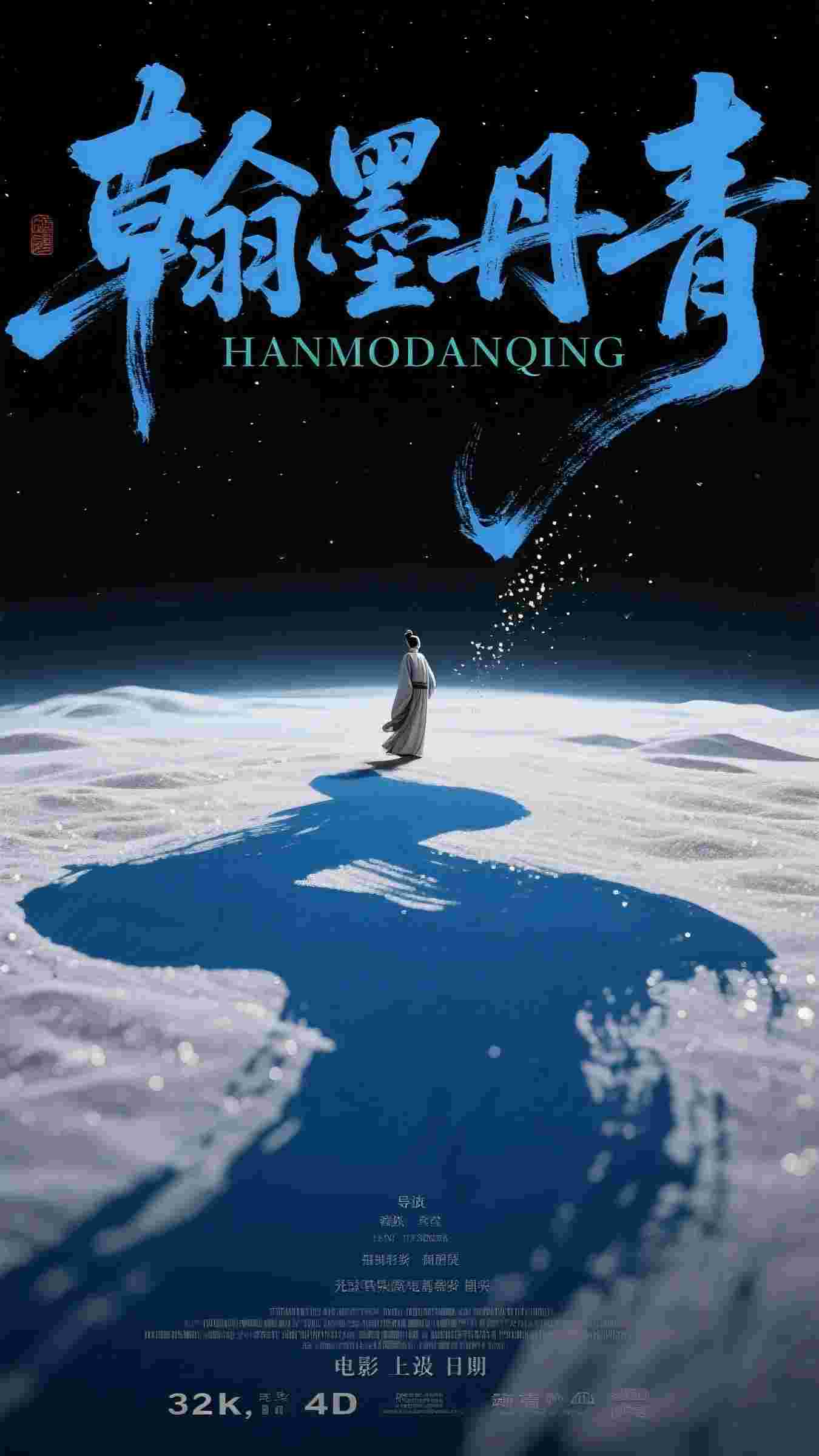

孽债轮回十四年陈富贵富贵全文+结局+番外

推荐指数:10分

《孽债轮回十四年陈富贵富贵全文+结局+番外》是作者“爱吃红薯披萨的琪”独家创作上线的一部现代言情,文里出场的灵魂人物分别为陈富贵富贵,超爽情节主要讲述的是:夜雨淅淅沥沥敲打着青石巷,檐角的水珠串成一线,滴落在青石板上,砸出细碎而冰冷的水花。陈家那间新开张的“锦绣庄”铺面里,烛火却暖融融地亮着。陈富贵搓着粗糙但已显出几分商贾圆润的手掌,炭盆里跳跃的火光映着他和对面孙进士同样被生活磨砺过的面庞。两人中间的小几上,摊开着一本簇新的账簿,墨迹犹新。“孙老弟,瞧......

第19章