有波澜。

只有一片深不见底的平静,一种近乎残酷的审视。

像是在评估一件物品的价值,或是在确认一段情节是否达到了应有的戏剧张力。

然后,她抬起那只没有被我抓住的手,动作甚至算得上轻柔,用冰凉的指尖,拂开了我脸上被泪水黏住的乱发。

她的指尖像冰凌划过我的皮肤。

“明昭,” 她的声音平静得像在陈述一个与己无关的事实,“公主……总是要承担责任的。”

语气平淡,却带着一种不容置疑的宿命感。

责任?

这两个字像两座冰山,轰然砸下,将我所有的哭喊和哀求都冻结在喉咙里。

一股灭顶的寒意瞬间淹没了四肢百骸。

我松开手,踉跄着后退,难以置信地看着她。

那张清冷疏离的脸,此刻在我眼中,竟与庙宇里那些垂目俯视众生、无悲无喜的神像,诡异地重合了!

原来……她不是我的浮木。

她是那个……亲手把我推向深渊的人!

最终,我还是坐上了那辆驶向北方的、缀满金玉却冰冷刺骨的凤辇。

送嫁的队伍绵延数里,旌旗招展,鼓乐喧天,却掩盖不住骨子里的悲凉。

姒拂衣作为我的“随行女官”,就在队伍之中。

她依旧穿着素淡的衣裙,沉默地骑在一匹青骢马上,身影单薄,仿佛一阵风就能吹走。

她的目光偶尔会落在我华盖遮蔽的凤辇上,隔着珠帘,那眼神依旧是空的,像在看一件即将被送往目的地的贵重物品。

我放下帘子,隔绝了她的视线。

指甲深深掐进掌心,留下月牙形的血痕。

恨意像毒藤,在心底疯狂滋长,缠绕着那颗曾经因她而悸动的心。

北狄的风沙粗粝,割得人脸生疼。

王庭的穹庐再华丽,也弥漫着洗刷不掉的牛羊膻气。

阿史那隼的占有欲像烈火,带着不容抗拒的蛮横。

每一次被迫的承欢,每一次面对他那些姬妾或明或暗的嫉恨目光,都像在凌迟我的骄傲。

我成了真正的笼中鸟,被拔去了所有名为“昭阳公主”的华羽。

支撑着我活下去的,只有那点淬了毒的恨意。

我恨阿史那隼的掠夺,恨父皇母后的无力,更恨那个将我亲手写进这绝境的姒拂衣!

<我暗中联络旧部,小心翼翼地传递消息,像一个在悬崖边跳舞的疯子。

我知道成功的希望渺茫,但

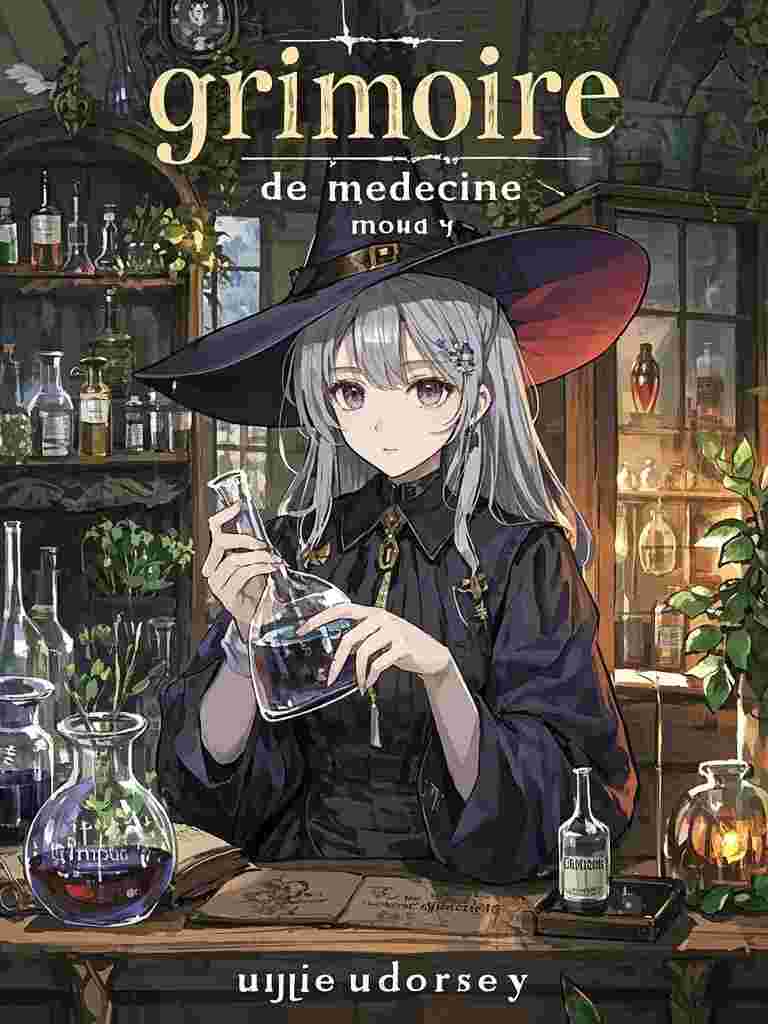

明明昭昭全文免费

推荐指数:10分

最具潜力佳作《明明昭昭全文免费》,赶紧阅读不要错过好文!主人公的名字为昭阳大胤朝,也是实力作者“姒拂衣”精心编写完成的,故事无删减版本简述:此刻锁住我手腕的金链很沉,压得腕骨生疼。铁栅栏外是异族士兵模糊晃动的影子,他们腰间弯刀的寒光,偶尔会割裂这间囚室浓稠的黑暗。空气里弥漫着牲口棚特有的腥臊气,混杂着劣质灯油燃烧的焦糊味。这味道与记忆里御花园终年不散的甜腻花香,隔着生与死的鸿沟。可奇怪的是,此刻盘踞在我心头的,不是对死亡的恐惧,也不是对......

第7章