份?

见我若有所思,他眸光微沉。

“怎么,你不是医师?”

是了,屋里浓重的药味无孔不入,想来他是误会了。

“不是,我就是个采药的,不会治病。”

“更没有余钱为你请医师!”

生怕他“狮子大开口”,我赶紧无情补充。

他有气无力地抬起眼皮。

漏风的屋顶,灰扑扑的素墙。

除了一目了然的家具陈设,只剩我俩大眼瞪小眼。

最值钱的怕是身上的破衣裳。

只好妥协,唇色愈发苍白。

“姑娘家中可还有草药?

医理在下也略懂一二。”

我捡了所有的药材,一股脑端到床前。

他行云流水地点了数种药材,我依次捡起。

显然他对治疗刀伤的药很熟悉。

“麻烦姑娘了。”

我将药草碾好后便帮他简单包扎。

他似乎精力不济,很快又昏睡过去。

我立在床侧,透过乌青的薄帐隐约看见隆起的被衾。

不是吧,这么虚弱,得吃多少药才能好?

最要紧的是,重金到底是多少金?

话还没说清楚,怎么又睡着了!

春播在即,眼下情形,别说指望他帮忙,不添乱就好了。

正想把他丢了,良心又隐隐作痛。

毕竟,不正是在这么多热心人的帮助下,我才能活到今日嘛。

我纠结地在外院墙缝里薅了几把绿油油的野葱,突然灵光一现。

眼下,他就能帮我解决一桩大事!

慢火煨半个时辰,出锅前撒上嫩葱,一锅鲜美鱼汤就大功告成。

刚端上桌,屋子里便传来颇合时宜的“咕噜”声。

榻上美人病容憔悴的脸上透出一抹可疑的红晕。

我善解人意地将鱼汤送到他手中。

“多谢!

还不知姑娘如何称呼?”

这回道谢显然真诚不少,虽仍有防备之色,却没了刚清醒时咄咄逼人的寒意。

“唤我阿福就行。

你打哪来的?”

他轻轻吹着滚烫的鱼汤,热气袅袅,瞧不清神色。

“在下谢芸,京城人士,双亲已逝,被人追杀时意外跌入渭河,醒来就见到姑娘了。”

我摇摇头。

“渭河?

没听过。

这里是梨花镇青崖村,我是在浔江岸边发现的你。”

谢芸哑然失笑。

“浔江正是渭河的下游支流,想必某是被水流冲刷至此。

幸得姑娘相救,在下无以为报,愿——谁说你无以为报了?

我看你长得很是俊俏,就以身相许吧!”

我郑重其事地看着他。

“这怎么行

村姑阿福抖音热门

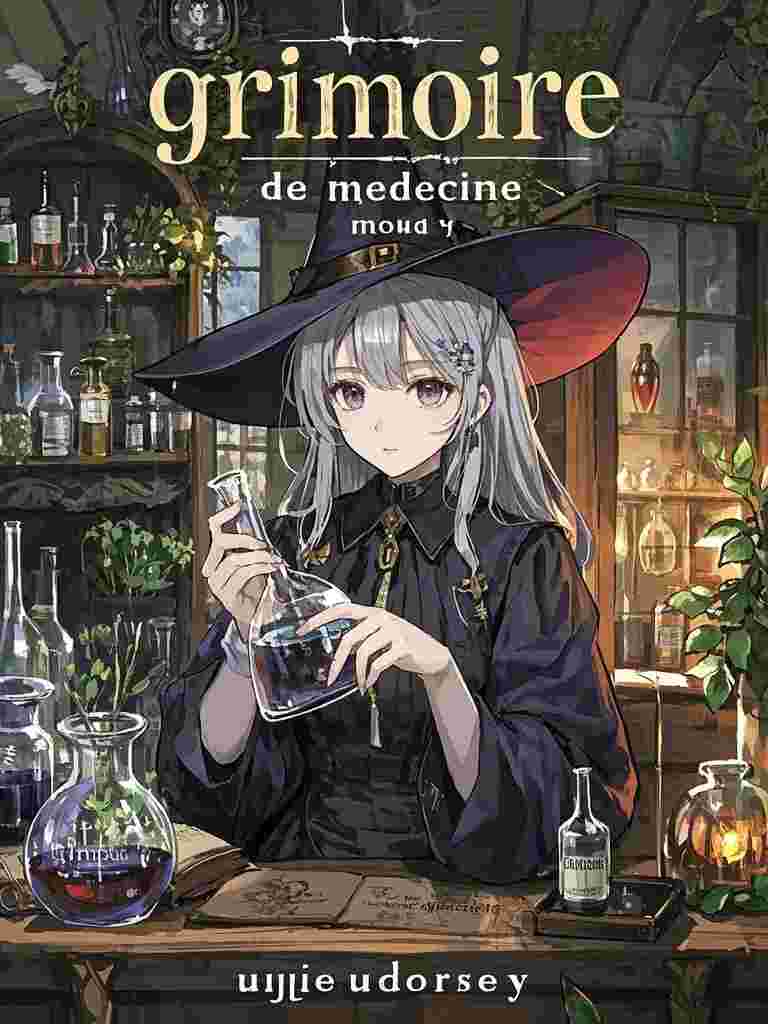

推荐指数:10分

《村姑阿福抖音热门》这部小说的主角是抖音热门,《村姑阿福抖音热门》故事整的经典荡气回肠,属于现代言情下面是章节试读。主要讲的是:捡回家的美貌夫君竟是太子?上得厅堂,下得厨房,睡得龙床,实乃贤夫表率!无痛当皇后,天姿平平,全凭运气!且看一介贪财好色小村姑“顺”袭之路。------------------------------------我本是一个山野村姑。幼年失怙,为让双亲入土为安,家中仅有的薄田也换了三寸桐棺。老乡长瘦骨伶......

第3章