性让护士帮忙剃了个干净,买了几顶柔软的棉质帽子轮流戴。

镜子里的陌生人,眼眶深陷,脸色是常年不见阳光的青白,只有一双眼睛,因为瘦脱了形,反而显得更大,黑沉沉的,没什么波澜。

顾聿珩依旧准时出现,带着他的冷静和高效。

他调整用药,监测数据,应对我层出不穷的副作用反应。

我们之间的交流依旧围绕着病情,精确,简洁,像某种固定的程序代码。

只是,那程序似乎偶尔会出现极其微小的、不易察觉的偏差。

比如,某天我随口说了一句病房的空调太冷,第二天,角落里就多了一个静音加湿器,出口小心翼翼避开了我的病床方向。

比如,他发现我因为呕吐食欲极差,对医院统一的营养餐几乎无法下咽后,第二天,护士送来的餐食里会多一小盅单独盛放的、炖得极烂撇净了油的鸡汤或鱼茸粥。

味道依旧清淡,却明显花了更多心思。

护士笑着说:“是顾医生特意吩咐食堂师傅做的,说您需要补充优质蛋白。”

再比如,有一次深夜,我被噩梦惊醒,冷汗涔涔,心跳如鼓。

值班护士给我量了体温,一切正常。

我却再也睡不着,睁着眼睛看窗外昏暗的天光。

不知过了多久,病房门被极轻地推开一条缝。

走廊的光线勾勒出顾聿珩修长的身影。

他似乎只是路过,或者不放心来看一眼。

见到我醒着,他脚步顿在门口。

“吵到你了?”

他声音压得很低,在寂静的夜里有种不同于白日的沙哑。

我摇摇头。

他没有进来,也没有离开,就那样站在门边的阴影里。

我们隔着大半个病房,沉默在弥漫。

过了很久,久到我以为他已经走了,他才忽然开口,声音轻得像叹息:“难受的时候,可以试着数呼吸。

吸气,默数四秒,屏住四秒,呼气,再数四秒。”

那是应对焦虑和恐慌的生理调节法。

他说完,没等我回应,便轻轻带上了门。

脚步声消失在走廊尽头。

我躺在黑暗里,依着他说的笨办法,一吸一呼地数着。

胸腔里那阵惊悸的狂跳,竟然真的慢慢平复了一些。

这些细微的偏差,像投入死水里的微石,荡开一圈圈极小的涟漪。

我不去深想,也无力深想。

生存已经耗尽了我全部的气力。

期间,陆允辰又试图

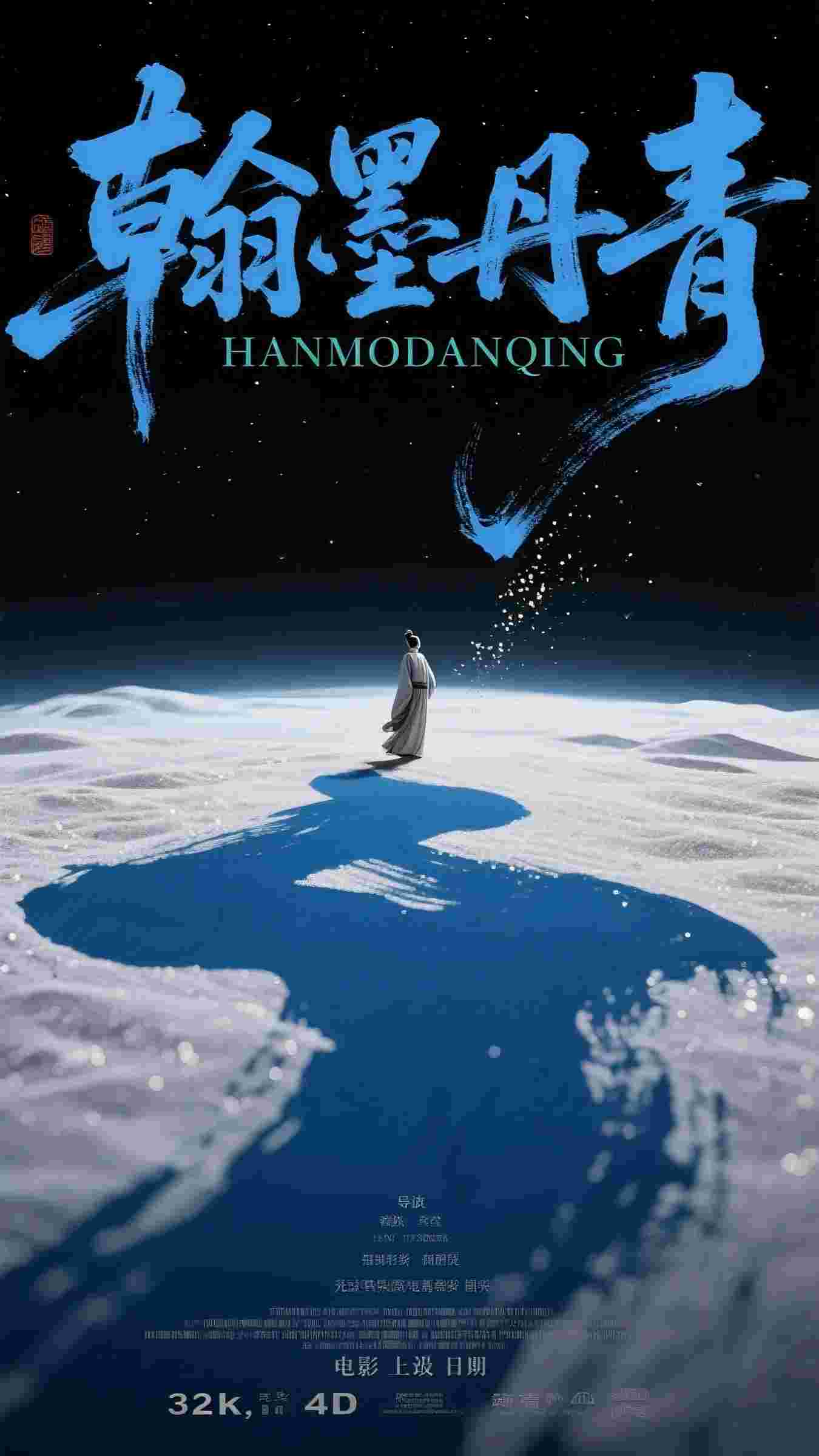

男友顶流时说他单身,我确诊了癌症前文+后续

推荐指数:10分

陆允辰允辰是现代言情《男友顶流时说他单身,我确诊了癌症前文+后续》中出场的关键人物,“開水白菜”是该书原创作者,环环相扣的剧情主要讲述的是:我陪陆允辰从龙套到顶流,地下恋情五年。 他拿到影帝奖杯那晚,记者追问婚恋状况。他对着镜头笑:「目前单身,事业为重。」 我平静地关掉电视,收拾所有行李。三天后,我的胃癌确诊报告和一张合影同时刷爆热搜。 照片里,我笑着靠在医生肩头,配文:「谢谢照顾,新征程开始。」陆允辰砸了颁奖典礼后台,红着眼冲进医院:......

第19章