,尽享虚无的饕餮,也是乐事一桩啊!”

“哈哈哈!

这姑娘有意思!”

台下爆发出一阵哄堂大笑,刘员外更是张着嘴,笑得肚子上的肉一颤一颤的,手里的玉扳指都差点掉地上。

笑声是最好的破冰船,也是最好的护身符。

我趁热打铁,又说了几个现编的、符合古代背景的谐音梗——比如“有个书生买墨,问掌柜的‘墨多少钱’,掌柜的说‘一两’,书生说‘我要十斤’,掌柜的乐了‘您这是要写《兰亭集序》啊?

’书生摇头‘不,我要当煤烧,冬天取暖便宜’——知识就是力量,墨水就是燃料,没毛病!”

还编了段吐槽抠门恩客的小段子,说有个老爷听曲儿只给一文钱,还嫌曲子太长,“说我这曲子长得跟他家夫人的裹脚布似的,我说老爷您错了,裹脚布解开来还能当绷带,您这一文钱掉地上响都不带响的!”

把底下的人逗得前仰后合。

效果拔群!

满堂彩!

银子、铜钱甚至一小块碎银真的噼里啪啦往台上扔,堆得跟小山似的,闪烁着金属的光芒,那是认可,也是安全感。

我偷眼往后台瞅,红姨正扒着帘子缝看,眼睛都直了,手里那把计算损失的小算盘“噼里啪啦”响个不停,差点被她掰断,脸上的表情已经从“看傻子”变成了“看财神爷”。

首演,空前成功!

我用一场语言的狂欢,暂时砸碎了套在这具身体上的枷锁。

“惜春楼头牌说相声”的名号,一夜之间像病毒一样传遍了汴京城的半条街。

流量,古今皆然。

接下来的日子,惜春楼的画风彻底跑偏。

往日里丝竹靡靡、柔情缱绻的青楼,现在一到傍晚就跟开了庙会似的,大堂里挤得满满当当,连楼梯上都站满了人。

瓜子、花生、茶水的销量比往常翻了五倍,红姨特意雇了两个伙计专门负责递茶水、收瓜子皮。

达官贵人、文人骚客、甚至隔壁酒楼的掌柜都提前派人来占前排,真就为了听我讲一段单口相声。

这里不再是寻求感官刺激的场所,而变成了一个释放压力、寻找欢乐的……古代版脱口秀俱乐部?

荒诞,却又真实发生着。

打赏的钱堆得能装满两个大箱子,比原主“卖身”能赚的多多了。

红姨见了我就眉开眼笑,一口一个“笑笑我的心

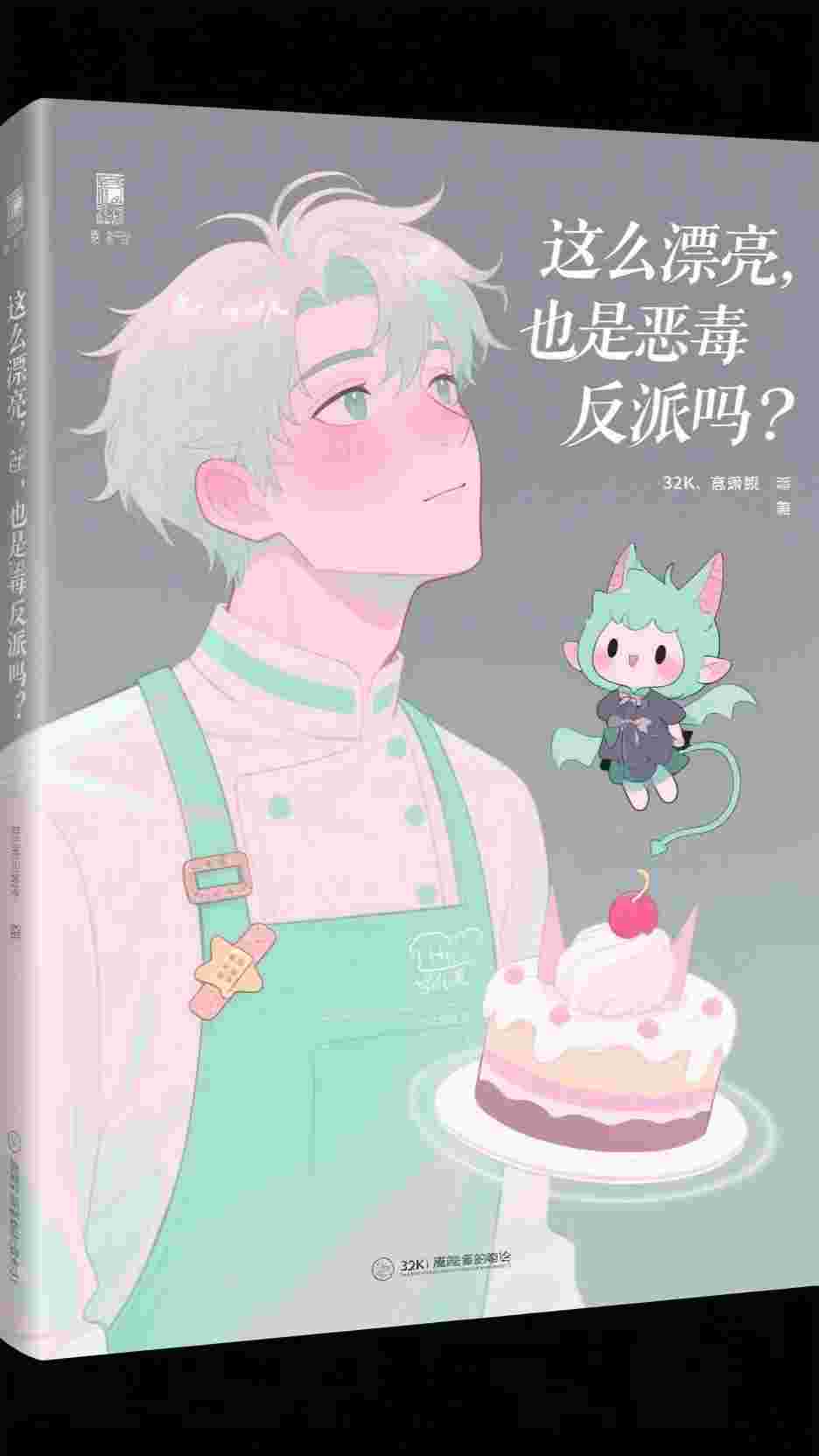

我的相声带哲学,撩翻古代权贵圈抖音热门完结文

推荐指数:10分

现代言情《我的相声带哲学,撩翻古代权贵圈抖音热门完结文》,由网络作家“百分之百无所谓”所著,男女主角分别是抖音热门,纯净无弹窗版故事内容,跟随小编一起来阅读吧!详情介绍:1 穿越之笑傲青楼我,苏笑笑,上一秒还对着电脑屏幕上甲方爸爸的需求文档抓耳挠腮——“要幽默但不能低俗,要深刻但不能沉重,要接地气但还要有格调”。这堪比让蚊子跳芭蕾、让哑巴唱咏叹调的三重悖论,简直是对人类创造力的终极阉割!指尖在键盘上敲得火花带闪电,仿佛不是在创作,而是在给大脑执行一场缓慢的凌迟。太阳......

第7章