屏幕上滚动着全球各地的名字:非洲难民 “阿莫” 写下 “想回家”,欧洲留学生 “林晓” 写下 “不是‘亚洲女孩’,是林晓”,还有位医生写下 “赵雅,救过 327 个病人,不是‘赵大夫’”。

周明笑着跟我说:“现在每天都有上千人在‘名字库’里写自己的故事,就连谢临在监狱里都提交了申请,想写下‘谢临,原来叫陈阿福,想跟被他伤害过的人说声对不起’。”

我盯着屏幕上滚动的名字,忽然想起小时候在福利院画月亮的那天。

原来我一直想要的 “自己说了算”,不是把别人给的标签都烧了,而是让每个标签都能变成自己的勋章 —— 比如 “林晚” 是我,“Lune” 是我,就算曾经被叫做 “林家养女”,那也是我人生里一段真实的印记。

特展快结束的时候,苏晓带着一群同学跑来了。

孩子们手里都攥着蜡笔,在 “新生墙” 上画满了自己的名字,旁边还画着小太阳,五颜六色的特别热闹。

苏晓拉着我的手,眼睛亮闪闪的:“Lune 姐,我们要去参加‘名字大会’啦,到时候会把你的故事讲给更多人听!”

那眼神,跟我当年躲在衣柜里画月亮时一模一样,满是不服输的光。

闭馆后,我站在 “全球名字墙” 前面,墙上的名字在灯光下闪着,密密麻麻的像把星星都聚在了一起。

陆沉舟走了过来,手里拿着个厚厚的笔记本,翻开一看,里面贴满了他收集的故事:有个叫刘建国的环卫工人,写着 “扫了二十年街,不是别人嘴里‘扫地的’”;还有个叫王芳的老师,说 “教过五千个学生,不只是‘王老师’这个称呼”。

他声音轻轻的,像是在跟过去的自己聊天:“以前总想着给你最好的,现在才明白,最好的不是钱和身份,是帮更多人找到自己的名字。”

天越来越黑,我锁上博物馆的门,手里还攥着苏晓送我的橙色蜡笔,暖暖的。

街上的路灯亮着,一排一排的像永远不会灭的名字,照着那些还在找自己的人。

我知道这不是结束,还有好多像苏晓、像赵卫国这样的人,等着被看见。

但我不怕了 —— 真正的 “自己说了算”,从来不是

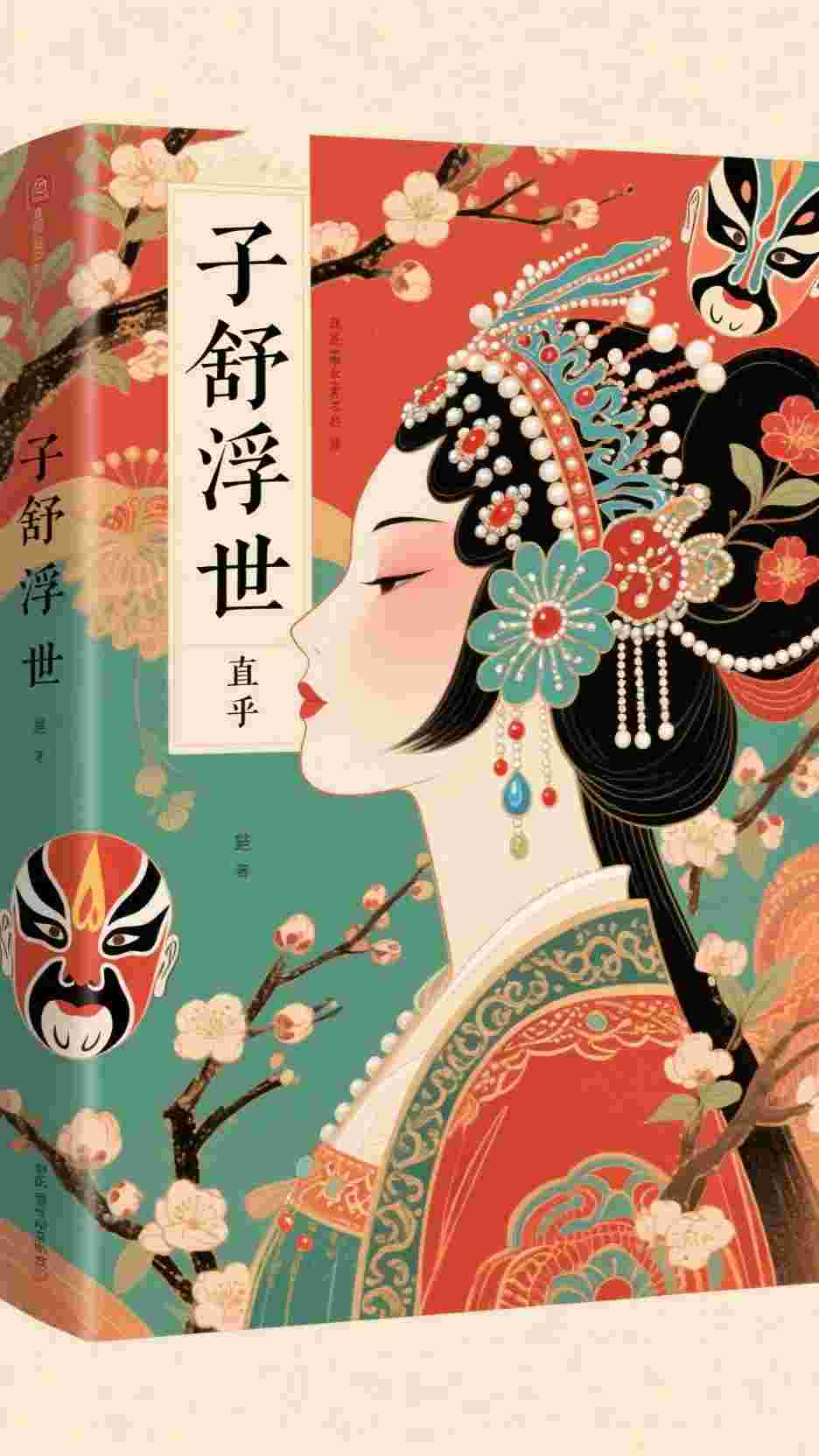

我退婚后,京圈太子爷疯了完结+番外

推荐指数:10分

《我退婚后,京圈太子爷疯了完结+番外》,是作者大大“豆娘X4”近日来异常火爆的一部高分佳作,故事里的主要描写对象是京圈陆沉舟。小说精彩内容概述:《我退婚后,京圈太子爷疯了》导语:我是林家养女,十八岁那年,京圈太子爷陆沉舟亲自来提亲:“林娇娇,等你十年了。” 我感动不已,甘愿为他放弃留学机会,留在他身边。 可真千金归来那天,他当众撕毁婚书:“抱歉,我认错人了,她才是我青梅。” 我心碎退婚,远走国外。 五年后,我在巴黎时装周封神,他却跪在我工作......

第13章